フィンランドで見つけた声

東北工業大学北欧デザイン研究所主催による森下圭子さんのお話会「フィンランドで見つけた対話、好奇心、おもてなし 〜自分の声を聞くための日常と、自分の声を届けるための日常〜」に参加しました。

森下圭子さん(以下、森下さん)は、ムーミン研究家、そして映画『かもめ食堂』のアソシエイトプロデューサーというように紹介されることが多いですが、近年ではオープンダイアローグに関する通訳や執筆なども行われています。

フィンランドで暮らすようになって27年という森下さんがこれまで見つめてきたフィンランドの魅力がとてもよく伝わってくるお話でした。今それぞれの場所で生きづらさのようなものを感じている人にとっても勇気づけられるものだったと思います。

そこで今回は、森下さんの言葉を残しておくことを目的にレポートを書くことにしました。

*

フィンランドで見つけた「対話」

まず、森下さんが紹介してくれたのが、高齢者施設の視察に通訳として同行した際の印象に残ったという、いくつかのエピソード。

ある認知症グループホームの小さな庭にはバス停が置いてありました。患者さんの中にいつもバス停を探している方がいたからです。それまでの普段の生活でバスに乗って移動していた方で、バスを待つという動作をすることで落ち着かれたということです。

真夜中に起きて活動を始める患者さんがいた場合どうしますか? という質問にその施設の方はこう答えたそうです「もし起きてきたらサンドイッチを食べてもらいます。そして牛乳を出したら、寝ます」。患者さんがそれまで培ってきた1日のリズムを守ることで薬に頼らなくても落ち着いて眠れる、とのことです。

森下さんによると、この寝る前にお腹を満たすというのは、ムーミンの物語にもそのまま出てくるエピソードだとか。本の中だけでなく、実際のフィンランドもそんな場所だったのかと思ったそうです。

そのようにしてフィンランドでは、決まったマニュアル通りに対応するのではなく、その人にとってのいちばんいい方法を、人と人の関わりの中で紡ぎながら見つけていくということを森下さんは実感したそうです。

*

オープンダイアローグ

オープンダイアローグは、精神医療の現場で注目を集めている治癒の方法で「開かれた対話」と訳されます。患者と医師だけでなく、家族や友人、看護師などが一緒に対話をして、問題を共有することで患者本人の現状理解を促し、回復の手がかりにするというものです。

このオープンダイアローグで大切なことは、声がきちんと聞かれること、声がきちんと届くことだと森下さんはいいます。

「対話とは、とにかく聞くことである」

そして問題の共有とは、問題を誰かがひとつにまとめることではなく、いろんな人の目から見た時にその問題がどんなふうに見えているのかというのを改めて聞かせてもらう場所だと思っている、と森下さん。

ここでひとつの例を挙げてくれました。

普段ある立場で話を聞く側になると、自分で何を話そうか、どう答えようかと考えてしまう。そういったことをいったん全て忘れて、相手の言っていることをきちんと聞きたかったという話を、オープンダイアローグを体験した方からうかがったことがあるそうです。

対話とは、まずあなたの話を聞きましょう、そして一緒に楽しみましょう、といったところから自然発生的に生まれるものであり、うまくいかなくてはとか、うまくやらなくてはいけないとか考えていると、自分の個性ではないところが表に出てしまうそうです。そこに対話の豊かさはありません。

*

自分は、相手ときちんと対話できているだろうかと考えさせられました。なにかを打ち明けてくれた時に、つい助言や慰めを口にしていないだろうか。相手の言葉を本当に聞けているのだろうか。そして自分が聞いていることを相手に理解してもらうにはどうしたらいいのか。

そんな対話をつくるには何が必要なのでしょうか?

*

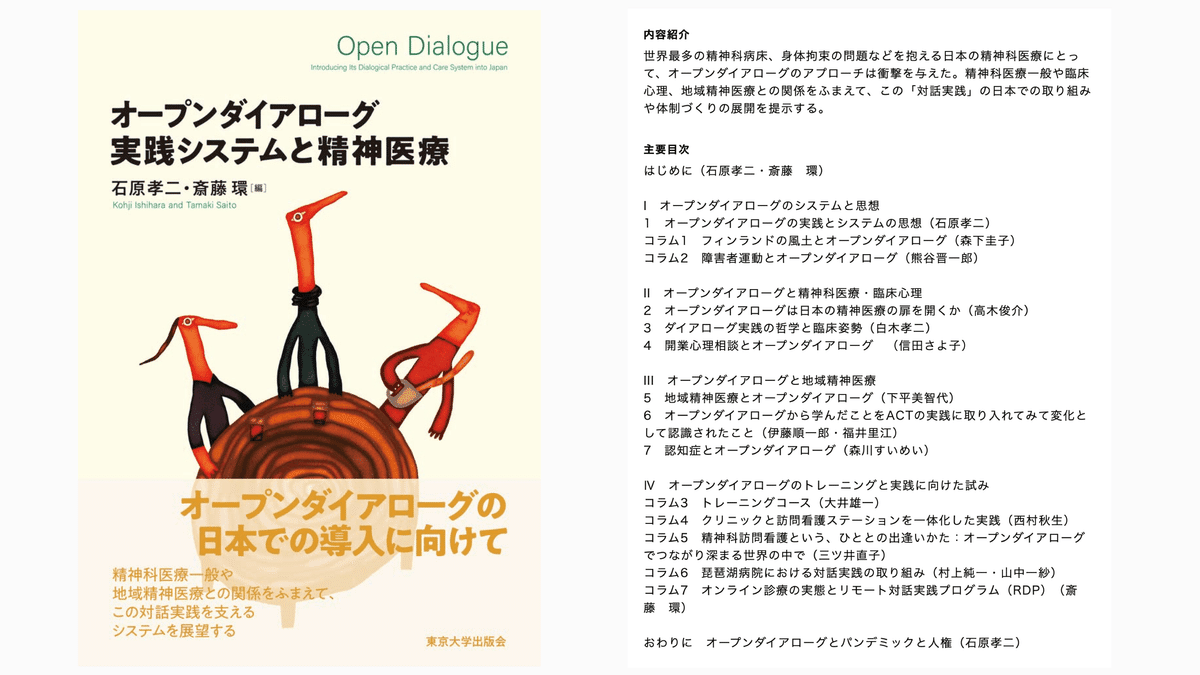

(東京大学出版会 2022年3月28日発行)

※ 森下さんが担当された「フィンランドの風土とオープンダイアローグ」というコラムを見つけました。

* * *

対話とは相手の声を聞くことであるという森下さんの言葉をお届けしてきましたが、その一方で自分の声を聞くことも大切なことではないでしょうか。

お話会の数日前、クロウタドリの声を聞いたという森下さん。そのとき春が来たと身体で感じたそうです。クロウタドリとは The Beatles の Blackbird でも聴こえるあの声、ヨーロッパでは春の訪れを告げる鳥でもあります。しかしまだヘルシンキには雪が残り、歩道には踏みしめられたことによってできたアイスバーンがあります。そこを避けて歩かなければいけません。

「みんなが歩いてきたからといって、そこが一番安全な場所ではない」

1994年9月にフィンランドへやってきて以来、どこを歩けばいいかを自分で判断しながら歩く毎日だと森下さんはいいます。自分にとって一番安全な方法は? 自分にとって一番いい方法は? それらを探すきっかけとなっているのが「好奇心」ではないか。

*

フィンランドで見つけた「好奇心」

フィンランドに来てまず、地方にある小さな村の全寮制の学校でフィンランドの文化を学んだという森下さん。そこで森下さんは小学3年生の女の子と知り合いました。言葉が通じないにも関わらず、辞書をもって休みのたびに会いにきてくれたそうです。

バスで一緒にプールへ行って、その帰りにガソリンスタンドのカフェでコーヒーを飲んだり、女の子は1週間分のお小遣いで自分の好きなお菓子を買ったり。フィンランドの休みの過ごし方はこういうものなのかと、その小さな女の子から学びました。

どうしてその子は森下さんを毎週のように訪ねてきたのでしょうか? それは純粋な好奇心ではないかと森下さんはいいます。そして女の子のご両親も、彼女の好奇心を応援してくれていたそうです。

日本にいた時、森下さんは好奇心を持つことに対してあるプレッシャーを感じていました。結果に結びつかなくてはならない、効果がなくてはならない。そういった考えを持たなくなったことがフィンランドにきて変わったことの一つだそうです。

いったいフィンランドのなにが森下さんの考えを変えたのでしょうか?

*

それぞれの個性

人口550万人のフィンランドは小さな国でそれほど豊かな資源があるわけではありません。国を維持するためには、人をひとりも無駄にしてはいられない、という共通認識があるそうです。

一人ひとりが自由であり、一人ひとりが持っているものを最大限に発揮できるようにしておくこと。そんなそれぞれの個性を育てることがフィンランドにとっては重要だと考えられています。

創作活動を通して認知症の予防や心のケアを行うクリニカルアート(臨床美術)というものをご存知でしょうか。フィンランドではエンカウンターアートと呼ばれ、独自の手法で行われています。

クリニカルアートとエンカウンターアートのいちばんの違いは、上手につくることや美しく描くことよりも、自分らしくできることをよしとするところにあります。フィンランドの人たちにとっては、そちらの方が満足度が高く、楽しく感じるそうです。

またフィンランドでは料理教室も一味違います。まず、ひとつのレシピを順番に学ぶのではなく、サラダ担当、スープ担当などに振り分けられるそうです。そしてテキストだけのレシピを見ながら自分たちで作ります。先生に一から教えてもらうのではありません。

参加者がそれぞれに楽しんで、おいしいご飯がなんとなく出来たなら、それでよし。料理の完成形を目指すのではなく、他の人の作業を見たりしながら自分にとってのアイデアの素やきっかけになればいいという考え方のようです。

*

自分らしさを認める社会

森下さんが翻訳を担当された『トーベ・ヤンソン 人生、芸術、言葉』の中に、トーベ・ヤンソンが親友に宛てて書いた手紙のなかに、こんな言葉がありました。

目に見えない実体のないものが、国民の総意のように迫ってくる。標語やキャッチフレーズによって植え付けられる価値観。いろいろなことが柔軟性を失い始め、物事は一貫性を失っている。そんな中にあって昔ながらの偏見や原則がしぶとく残るばかりか、大きくなっていくのです。

『トーベ・ヤンソン 人生、芸術、言葉』(ボエル・ヴェスティン著/フィルムアート社)

森下さんはフィンランドで暮らす中で、社会とか世間とかいう価値基準には実体がないと思えるようになったそうです。そこでムーミンの物語を再読してみたところ、生産性や効果を考えずに好奇心だけで冒険するムーミントロールの姿が見えてきたといいます。

いい大人になること。こうあるべき、こうしなければならないというプレッシャーは好奇心を止めるものです。のびのびと自分達の興味のあることやおもしろいと思ったことをする。その先の効果、得するか損するかは関係ない。自分の声を聴くこと、私自身はどうなのかということを考えることが大切だと学んだそうです。

「この27年間フィンランドで学んだことや獲得してきたことが

クリアになり、足枷が外れていく中で生活している」

他人の評価を意識するあまり、自分の声に耳を塞いでしまうことがあります。それではアートや料理でも、きっと日々の暮らしのあらゆる場面で、心から楽しむことはできないのではないでしょうか。個性や自分らしさというのは特別なものではなく、誰もが持っているもの。自分の声です。

フィンランドのように個性や自分らしさを発揮できる場所、自分の声を届けることができる場所とは、どうやってつくられているのでしょうか?

* * *

あるインタビューで森下さんは、「フィンランドについて日本に紹介したいことはなんですか?」という質問を受けました。「フィンランド流のおもてなしを伝えたい」という森下さんの答えに、インタビュアーのフィンランド人はとても驚いていたそうです。それはその方が、日本という国こそが「おもてなし」を大切にしているとイメージしていたからです。

それぞれの個性や自分らしさを大切にするフィンランド。それらを自由に発揮できる環境が必要であることはいうまでもありません。それはそれでいいんだよという空気をつくっているのが、フィンランド流の「おもてなし」だと森下さんはいいます。

*

フィンランドで見つけた「おもてなし」

森下さんがオフィシャル・ムーミン・ツアーのガイドとして、フィンランド最大手のお菓子メーカーをはじめて見学におとずれたとき、驚いたことがあったそうです。

なんと、その本社に日の丸が掲揚されていました。ただの観光ツアーなのに国旗までたてて出迎えてくれるという状況がとてもおもしろかったといいます。

そして、だれかの家にあったようなボロボロのムーミン輪投げをもってきて、ツアー参加者と一緒に輪投げゲームがはじまりました。輪がはいっても、はいらなくても景品がもらえるというものだったそうです。

それらはスタッフの方たちが一緒にたのしむために何ができるかということを考えてくれた表れであり、本当に歓迎されているとおもわせてくれるものだったそうです。

*

率先してたのしむこと

また、おもてなしをするときフィンランドのひとたちは、自分たちが率先して楽しんでくれているような気がすると森下さん。彼らのたのしむ姿をみることで、参加者はただリラックスしていればいいんだという安心感を得ることができます。そしていろいろなプレッシャーから解放されていきます。

ある家庭で料理をふるまわれたときも、お客さんが食べるのを待つのではなく、みんなで食べようと率先して食べてくれるといいます。そうすることで見たことのない料理でも、わざわざ食べかたをたずねる必要がありません。ただその場を楽しくすごせば、それでいいのです。

「フィンランドのおもてなしは、私たちが私たちでありやすくさせてくれる」

おかしいときには笑っていい。トイレへ行きたくなったら、かまわずトイレといえばいい。失礼かなとか考えなくていい。いつでも聞きやすい。フィンランドのひとたちはそうした空気をつくるのがとても上手なひとたちなのではないかと森下さんはいいます。

*

フィンランドに根づくもの

森下さんがやってきた90年代のフィンランドは、不況により人々の生活は深刻な状況でした。街のあかりも暗い印象でしたが、ひとがとても優しかったそうです。東京から来たばかりだったから、そう感じるのかもしれないとおもったけれど、それだけではなかったと森下さん。

重い荷物を持っていたら、誰かが助けてくれる。郵便局で荷物を担いでいると、お婆さんが手伝いましょうかと言ってくれる。ヘルシンキの朝市で売れ残りの野菜を「持って帰るかい?」ともらったこともあるそうです。そうした優しさを当たり前のようにみせてくれるひとたちがフィンランドにはいました。

「Kaveria ei jateta.(仲間は見捨てない)」

「yhdessa(一緒に)」

これらは戦時のスローガン。こうした自分たちの精神性を表す言葉が、いまでも生活のなかに根づいているそうです。これだと決めたものはやり通すという「SISU」という言葉も、そのための手段はとても柔軟だといいます。

*

安全で安心できる場所

フィンランド流のおもてなし、日常や仲間を大切にする精神性といったものが、安全で安心できる場所をつくってきました。自分の声を聞いたり、届けたりするためには、そうした自分が逃げられる場所や安全でいられる場所を自分のなかに持っておくことが重要だと森下さんはいいます。

森下さん自身も、つらくなったり、苦しくなったりしたときには、自然のなかに出ていったり、よかったことを思い出したり、スマートフォンで撮った動画や写真を見るそうです。そうして、自分のなかの五感がきちんと機能しているかどうか、確かめることも大切なのではないでしょうか、と森下さん。

*

もしかするとしばらく自分の声を聞くことを忘れてしまっていたのかもしれません。自分の声にすら耳を傾けられなかったとしたら、自分以外の声を聞くことなんてできるはずがありません。相手の声を聞くために、自分の声を届けるために、まずは自分の声を聞くことからはじめようとおもいます。

以上、森下圭子さんのお話会「フィンランドで見つけた対話、好奇心、おもてなし 〜自分の声を聞くための日常と、自分の声を届けるための日常〜」のレポートでした。