神様のしごと 〜 エレン・テスレフ

灯台の仕事で私がいちばん大切にしているのが、あの大きなレンズを磨くことです。そんなの年に一度しか磨かないよ、というまったく不謹慎な輩もいますが。いや失礼、他人の仕事をとやかくいうものではありませんね。しかしこれがなかなか骨の折れる作業なのです。ここだけの話、高いところが大の苦手なもので ──

|

| self-portrait, 1867 |

エレン・テスレフは、象徴主義でしょうか? それとも表現主義でしょうか? 自分自身その芸術作品をどうにか理解しようと、ついカテゴライズしがちです。しかし、それらは作品の本質とは関係ありません。芸術家本人は、興味の赴くままに作品をつくっているはずですから。

象徴主義は、人間の内面や夢、神秘性などを象徴的に表現しようとするものです。一方、表現主義は、主観的な視点から世界を提示するもので、物理的な現実よりも感情的な表現を重視するため、強い色彩やテーマが用いられます。つまり象徴主義では神話や伝説など、非現実的な対象を描くことはあっても、暗喩を含んだ写実的な表現であるのに対して、表現主義では抽象的な技法や、非写実的な表現を含めたものなのかなと思います。

*

Ellen Thesleff, 1869-1954

エレン・テスレフは、フィンランドの象徴主義を代表する画家です。5人兄弟の長女として生まれ、ヘルシンキから北に400km程離れたクオピオで青春時代を過ごしました。最初の絵の教師はアマチュア画家であった父親でした。

16歳の時、アドルフ・フォン・ベッカーの私立学校へ入学しました。そして1887年、ヘルシンキ絵画学校、1890年からはグンナル・ベルントソンに学びます。また1891年に留学したパリのアカデミー・コラロッシでは、ギュスターヴ・クルトワ、ピュヴィ・ド・シャヴァンヌ、ウジェーヌ・カリエールに師事しました。

たしかに肖像画などではウジェーヌ・カリエールの影響が強くみられますが、本人はそれを否定し、最も影響を受けているのはエドゥアール・マネだと言っていたそうです。また以前ヘルシンキ市立美術館HAMで開催された「I Paint Like a God」という展覧会のタイトルからも自信家であった彼女の性格がうかがえます。

1892年に父親が亡くなったことで、テスレフはしばらく絵が描けなくなります。再び筆をとったときには、その作品は暗い色彩をまとい、よりシンプルなものへと変化していました。

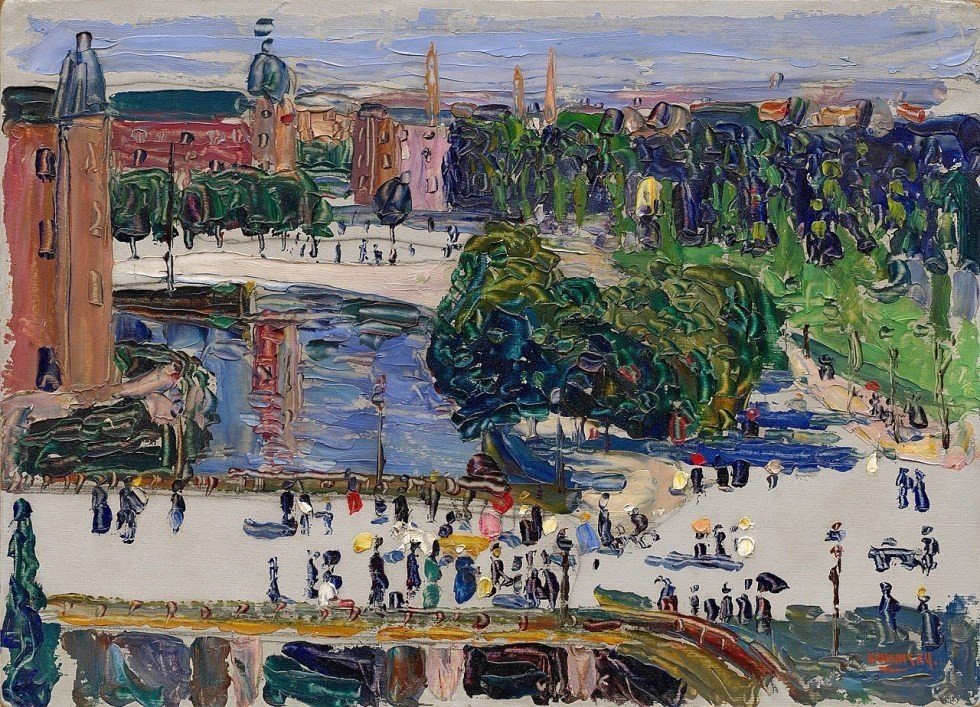

1894年には木版画を学ぶため、フィレンツェに留学します。1900年代に入ると、抽象絵画の創始者であるワシリー・カンディンスキーの絵画にふれるなどして、色を取り戻し、表現主義的な風景画を多く描くようになりました。

フランスやイタリアなどで暮らすことの多かった彼女ですが、フィンランドでは、ほとんどの時間をルオヴェシ近郊のムロレ(ナシ湖の北)にある実家で過ごしたそうです。ムロレの景色は彼女にとってとても大切なものだったのかもしれません。

*

オウル美術館で開催された、彼女の展覧会「Kiss Of The Sun」をキュレーションを担当した美術史家のハンナ=リータ・シュレックは彼女について、次のように語っています。

── 彼女はとても強気で独立心の強い人物だったので、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロのような古い男性的な芸術の巨匠たちと自分を比較することさえ、決してためらいませんでした。彼女はまた、彼らの功績を超えており、自分はまるで神のように描けると考えていました。

画像はすべてWikimedia Commons