ミラノの奇蹟 〜 もっと美しい日用品を

灯台守になる前は大工でした。大怪我をしてしばらく仕事を休んでいた頃、あるカフェでコーヒーを一杯いただいたんです。その時ふと、灯台守になろうと思い立ちました。もし、コーヒーが美味しくなかったら。カフェに行かなかったら。怪我をしなかったら。大工をしていなかったら。誰もがいまここに存在していることこそ奇蹟だと思いませんか ──

|

| 映画『ミラノの奇蹟|Miracolo a Milano』より |

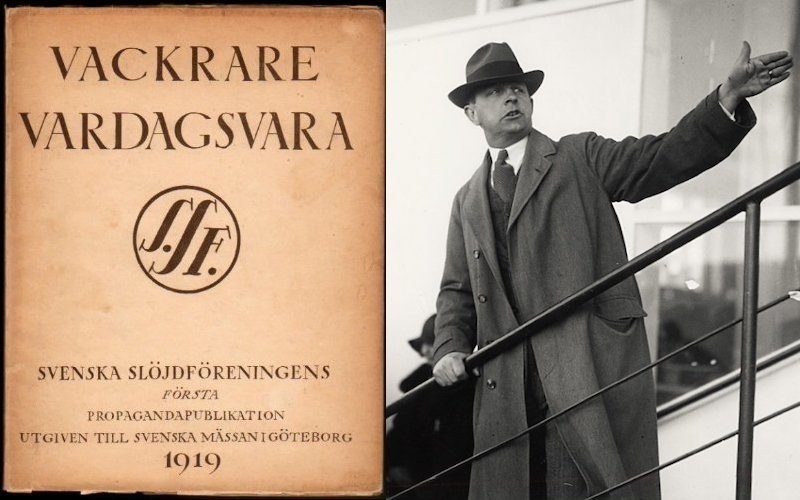

もっと美しい日用品を - Vackrare Vardagsvara

|

| Vackrare Vardagsvara / Gregor Paulsson |

ヴァックラレ・ヴァールダグスヴァラは、1918年にヨーテボリで開催されたスウェーデン工芸協会の見本市のために製作されたパンフレットです。著者は美術史研究家で工芸協会の理事であったグレゴール・ポールソン。

ポールソンは、ドイツ工作連盟*のコンセプトをモデルとして、デザイナーがメーカーと協力し、機能的で高品質な日用品を大量生産することを推奨しました。またこのパンフレットには、日常により美しいものを取り入れること、質の良いものと悪いものとを見分ける審美眼を身に付けることを提唱する目的もありました。そしてこのような動きは、フィンランドへも波及していきます。

*ドイツ工作連盟(Deutscher Werkbund)は、1907年にドイツの産業育成を目的に結成され、モダンデザインの発展に貢献しました。 この連盟に参加していた建築家ヴァルター・グロピウスはのちにバウハウスを創立。

*

装飾家たち - Ornamo

オルナモ協会は、1911年に The Society of Decorative Artists(装飾家たちの協会)として設立された非営利組織です。1962年に制作された50周年記念作品集『The Ornamo Book of Finnish Design』では、アルミ・ラティアやカイ・フランクらが編集に携わり、アルヴァ・アールト、タピオ・ヴィルッカラ、ルート・ブリュックなどを紹介しています。

*

美しい家 - Kaunis Koti

1948年から1972年まで発行された手工芸の業界誌であるカウニス・コティには、J.S.サイレン、ユキ・ヌンミ、アンティ・ヌルメスニエミ、タピオ・ヴィルカラ、カイ・フランク、オロフ・オッテリン、イルマリ・タピオヴァーラなど多くの著名なデザイナーらが寄稿しました。掲載写真の美しさがとても重要になっています。

*

もうひとつの美しい家 - House Beautiful

このようにフィンランド工芸デザイン協会やオルナモ協会などがデザインや工芸の普及に努めることで、フィンランドのデザインに対する注目度が高まり、ヨーロッパやアメリカのデザイン雑誌でも取り上げられるようになりました。

1949年、イタリアの雑誌でタピオ・ヴィルカラがとりあげられると、1951年には、米雑誌『ハウス・ビューティフル』でスカンジナビアデザイン特集がありました(この雑誌の創刊は1896年で、現在はWebでも展開)。

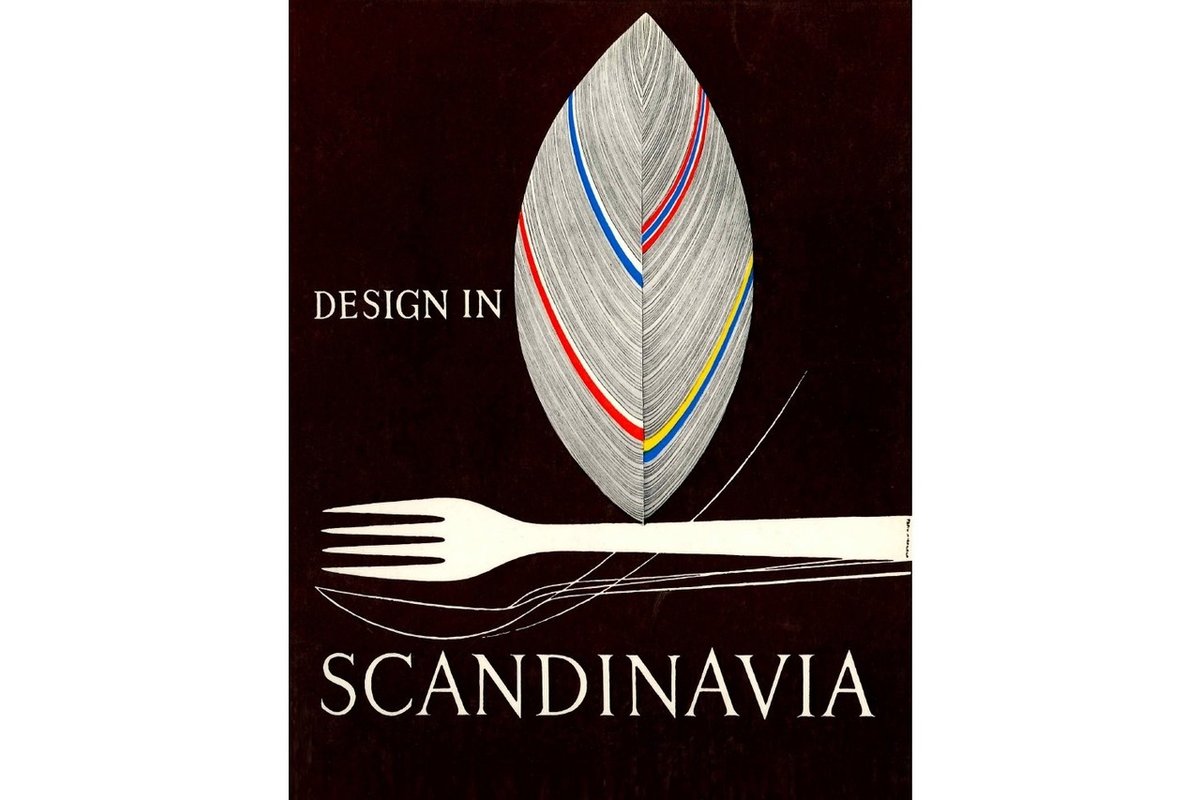

そ編集長であったエリザベス・ゴードンのアイデアで、北米24都市を巡るノルウェーとフィンランドのデザインを紹介する展覧会『Design In Scandinavia』を開催(1954年から1957年まで)。展覧会のロゴ、ポスター、カタログなどのデザインは、タピオ・ヴィルカラによるもの。

|

| Design In Scandinavia |

そして1957年、フィンランド工芸デザイン協会は『工業デザイン展|The Industrial design exhibition』を開催。個々のデザイナーの作品ではなく、チームでデザインされた作品を展示しました。

*

ミラノ トリエンナーレ - Triennale di Milano

|

| Milano Triennale, 1954 (via Design Forum Finland) |

ミラノ・トリエンナーレは、ミラノで3年に1度開催される展覧会。主にデザイン、ファッション、建築などのジャンルを対象としています。1957年に開催されたミラノ・トリエンナーレでは、賞全体の1/4をフィンランドデザインが占めました。

また1951年と1964年には、フィンランドのパビリオンがグランプリを獲得。美意識が高さ、わかりやすさ、無駄を削ぎ落としたデザインが好評を得ました。こうしてフィンランドはデザイン大国として認められるようになりました。

フィンランドではこれを「ミラノの奇蹟」と呼んでいます。