リンネという名の花 〜 ルート・ブリュック

名前っていうのは約束だと思うんです、この世でいちばん長い約束。呼びかけたり、手紙を書いたり、電話をしたり、思い出したり。そこにはいつも最初に名前がありますよね。そして永遠に残ります。このマイッカ灯台美術館も皆さんに灯台、灯台と呼ばれているんですが、できれば憶えてもらえるとうれしいです、笑 ──

*

ブリュックと橋

本日紹介する作品は、フィンランドの現代陶芸において最も重要な人物のひとり、ルート・ブリュックの「ヴェネチアの宮殿:リアルト橋」です。デザイナーとアーティスト、工芸と美術、都会と自然、感覚と計算、といった相反するものを結ぶ架け橋となって、多くの作品を残しました。“Bryk”という名が橋を意味する言葉であることは偶然ではないのかもしれません。

|

| Venetian Palace: The Rialto, 1953 (via EMMA) |

*

Linnea Rut Bryk, 1916-1999

1915 ストックホルム生まれ。

1936 ヘルシンキ中央工芸学校でグラフィックアートを学ぶ。

1942 アラビア製陶所に入社。

1944 タピオ・ヴィルカラと出会う、翌年結婚。

1951 ミラノ・トリエンナーレでグランプリを受賞。

1958 ラップランドに夏の家を購入。

1991 最期の作品「Jäävirta」完成。

*

ブリュックとアラビア製陶所

建築家を志していたルート・ブリュックは工科大学の建築科に合格しましたが、その厳しさを知る兄たちに説得され中央工芸学校でグラフィックアートを学ぶようになりました。卒業後、デザイナーとして本の表紙やテキスタイルを手がけるうち、アラビア製陶所の美術部門にスカウトされます。

当時のアラビアの美術部門では、トイニ・ムオナ、キュリッキ・サルメンハーラ、ビルゲル・カイピアイネンという有能なセラミック・アーティストたちが働いていました。陶芸について素人だったブリュックは、親友となったカイピアンネンから技法などを教わることもありました。

彼女はまず絵付けを担当し、その後、陶版のデザインを任されるようになります。主なテーマは鳥や自然、子どもの見た日常などで、物語の挿絵のような素朴で詩的な作品が多く見られます。これらは毎年春夏を過ごしたカレリア地方での少女時代からインスピレーションを得ていました。

*

ブリュックとヴィルッカラ

|

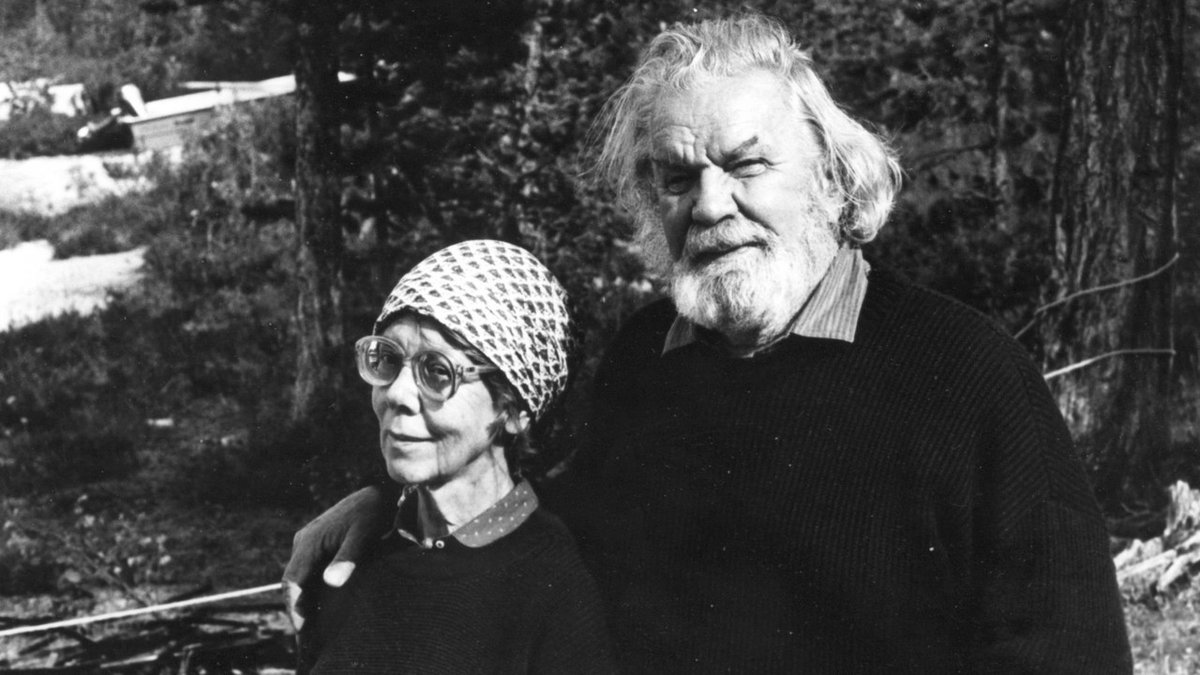

| Rut & Tapio (photo: Maaria Wirkkala) |

1945年、カイピアイネンの紹介で知り合ったフィンランドを代表するデザイナーのタピオ・ヴィルカラと結婚。夫婦は互いに最大の理解者であり、最良の批評家でもありました。息子のサミが誕生した翌1949年には、子どもの頃から憧れていたイタリアを夫婦で訪れます。イタリアの美術やルネサンス期の絵画はブリュックにとって創作の源泉でした。

ブリュックのフルネームは、リンネア・ルート・ブリュック。蝶類学者の父が植物学者カール・リンネにちなんで名付けました。またそのリンネが名付けたリンネソウはブリュックお気に入りの花で、彼女とヴィルカラの夏の家があったラップランドのものが基準標本となっています。茎が二つに分かれて花をつけるため、日本では夫婦花とも呼ばれています。

*

ブリュックとレリーフ

1940年代後期になるとキュビスムの影響などから図案が単純化され、石膏の型を用いて複製し、異なった彩色を施すといった作品がつくられるようになります。またブリュックは様々な釉薬を用いて色彩豊かな作品を生み出しました。深い湖や地中海のような透明感のあるエメラルドグリーンが印象的です。

1957年に蝶類学者であった父フェリクスが他界すると、蝶をモチーフにした創作が始まります。これらはモジュールや小さなタイルを繋いで大きな作品にするアイデアの元となりました。「壁画は建築」という言葉を残しているように、緻密な計算とバランス感覚でつくられた大きなレリーフは建築家を目指していたブリュックならではの作品といえるでしょう。

ラップランドの風景を題材にしたこの「流氷」という作品は、フィンランド大統領私邸のために制作されたブリュックの遺作です。28,000個以上のタイルが使われており、完成まで4年かかりました。

|

| Jäävirta (via EMMA) |

*

おわりにエスポー近代美術館によるドキュメンタリー映像「Rut Bryk: Touch of a Butterfly」をご覧ください。本日もありがとうございました。

参考:Yle.fi, 展覧会図録「ルート・ブリュック 蝶の軌跡」(ブルーシープ)