フィンランドの伝統工芸リュイユ

いらっしゃいませ、マイッカ灯台美術館です。あたらしい展示にあわせて衣がえをしました。といっても祖母から譲りうけたラグを敷いたくらいですけれど。これからの季節は肌寒くなってくるぶん、心が温かくなるようなことがたくさんありますね。どうぞたのしんで ──

*

アートとしてのテキスタイル

テキスタイルとは織物のこと。つまり糸を縦横に組み合わせて作った布地のことです。衣服や敷物、キルトなど日用品として使われるものが多いですが、それだけではありません。

またテキスタイルは、糸だけでなくパルプや紙、石や金属などの素材を用いて、編む、縫う、織る、かぎ針、接着、リベットなどの技法で、ちいさな工芸品から大きな芸術作品まで創り出すこともできます。これらテキスタイル・アートは、様々な素材や技法を組み合わせて創作される伝統的かつ新しいクリエイティブな表現手段の一つといえます。

*

フィンランド伝統の織物

フィンランドには、「リュイユ|Ryijy」という伝統的な織物があります。このリュイユは、古いスウェーデン語で「厚い布」を意味する「Ryia」に由来し、敷物のラグやソファーのカバー、壁のタペストリーなど、いろいろな使い方がされてきました。また、その色や模様はフィンランド特有のもので、結婚式や特別な日など、行事に合わせたデザインが施されました。

リュイユの歴史はとても古く、1000年以上前にはヴァイキングたちが舟を覆うのに使用していたそうです。湾岸地域で使われていたリュイユは、内陸部の裕福な農民たちへと伝わり、その後教会や一般の家庭でも使われるようになりました。現存する最も古いリュイユは17世紀のもの。しかし伝統工芸としてのリュイユの最盛期は18世紀末〜19世紀中頃までで、産業革命によりその勢いは失われていきました。

|

| Liekki by Akseli Gallen-Kallela |

アクセリ・ガッレン=カッレラとリュイユ

カレワラなどを題材として描いた民族的ロマン主義の画家アクセリ・ガッレン=カッレラは、リュイユのデザインも手がけています。1900年のパリ万国博覧会では「イリスの部屋」のリュイユをデザインしました。このリュイユは、「炎(Leikki)」をテーマとしており、フィンランド手工芸友の会によって織られたものです。

|

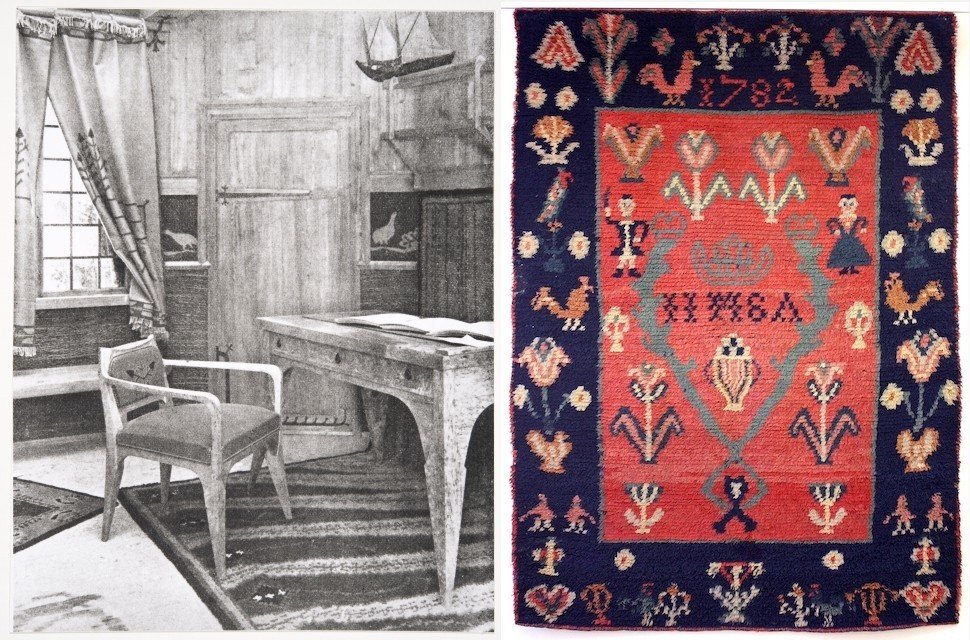

| Iris huone, 1900 / lyijy, 18世紀後半 |

また、夫婦、植物、鳥といった伝統的なモチーフを特徴とする作者不詳のリュイユ(写真右)は、植物染めの糸で作られた18世紀後半の結婚式の敷物で、ガッレン=カッレラの美術作品の中に何度も登場しています。

|

| Äiti ja lapsi, 1887 / Démasquée, 1888 / Eero Järnefelt, 1888 |

*

このようにフィンランドのテキスタイルアートの歴史は、リュイユからはじまったと考えられています。またテキスタイルのデザインの多くは、絵画などと同様、白樺、オーロラ、雪景色、夏至祭といったフィンランドの自然や伝統をモチーフにしています。今日でもフィンランドのテキスタイルやファブリックが注目されるの理由は、日々の生活の中にデザインや芸術がうまく取り入れられてきたからではないでしょうか。

そこで今回からはじまるテキスタイル編では、フィンランドのテキスタイルの歴史や代表的なデザイナー、メーカーなどを紹介しながら、フィンランドらしさというものがどこにあるのかを探っていきたいと思います。

*

追記)2023年3月30日

リュイユ ─ フィンランドのテキスタイル:トゥオマス・ソパネン・コレクション

2020年12月にこの記事を書いて以来、ずっと気になっていたリュイユの展覧会が2023年、京都国立近代美術館で開催。リュイユの歴史を辿る日本初の展覧会です。Moi のウェブサイトに記事を掲載しています。とても充実した記事となっていますので、ぜひご覧ください!

画像はすべてWikimedia Commons