織物工房と自由な街 〜 トゥルクからタンペレへ

この灯台美術館はもちろん、街の中心からすこし離れた場所にあります。ですが、自分の生活の中心はやはりここにあります。人間だけでなく、どんな生き物にもそれぞれの中心がありますね。そう考えると中心を持つことが生きるということなのかもしれません ──

|

| 冬戦争時の工場, 1939/1940 |

*

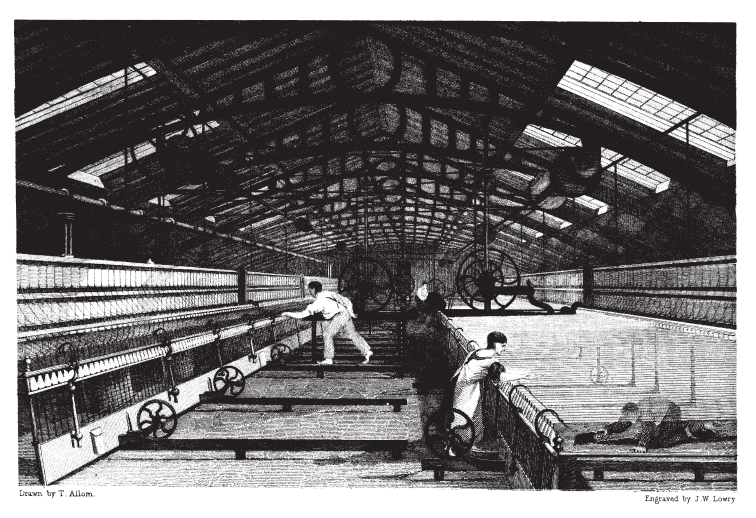

自動ミュール紡績機 - 産業革命の象徴

18世紀後半、単純労働者を大量に生み出し、社会に大きな影響を及ぼしたイギリスの産業革命においても紡績機と製織機の導入はとても重要なトピックでした。1830年にリチャード・ロバーツが開発した自動ミュール紡績機(ロバーツ織機)は、工業自動化の完成の象徴ともされています。

|

| 自動ミュール紡績機(ロバーツ織機), 1835 |

*

トゥルク - テキスタイル産業のはじまり

フィンランドのテキスタイル産業のはじまりは中世まで遡ります。1596年、フィンランドの西海岸のオストロボスニア地方で農民蜂起「Cudgel War」が起きた頃に、テキスタイルの生産がはじまったとされています。

|

| Burned Village by Albert Edelfelt |

戦略的に重要な拠点としてトゥルク城やハメーンリンナ城などが築かれると、その周辺でテキスタイル産業が必要となりました。そこで仕えている人たちの衣服だけでなく、冬の城砦での寒さをしのぐためにタペストリーやファブリックなどの需要があったからです。

|

| トゥルク城 / Turun linna |

そうしてトゥルクの街には小さな織物工房がいくつもできました。現在は博物館として一般公開されているトゥルク城では、城の内部や古くから伝わるタペストリーなどを見学することもできます。

そのままトゥルクがテキスタイル産業の中心地になると思われていましたが、タンペレにその地位を譲ることとなります。19世紀に入ると手工芸が主だったフィンランドのテキスタイルにも紡績機が導入されます。

|

| Turku, 2008 |

*

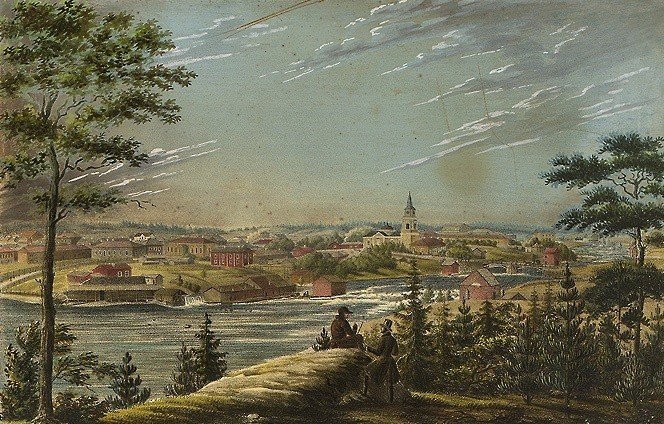

タンペレ - テキスタイルの中心地

タンペレでテキスタイル産業が発展したきっかけは、後にウーシマーとハメーンリンナの知事となるスウェーデン人ハンス・ヘンリック=ボイエによって、1759年にオタヴァラ紡績学校が設立されたことです。この学校は、フィンランドで最初の専門学校だったといわれています。たった8年間の運営でしたが、タンペレのテキスタイル産業、さらにはその後のタンペレの街づくりにも大きな影響を与えました。

|

| Tampere by Pehr Adolf Kruskopf, 1837 |

ヘルシンキから北へ170kmほどに位置するタンペレは、1779年にスウェーデン国王グスタフ3世によって興された街です。当時のタンペレはまだとても小さな街でしたが、周辺にオリベシやランゲルマキといったリネンの産地がありました。

タンペレがテキスタイル産業の中心地となったいちばんの要因は、自由都市の権利を与えられたことです。自治権が認められたタンペレでは、貿易規制がなく、原材料や商品の輸出入にも関税がかかりませんでした。また移動や職業の自由もある程度認められていたので、多くの労働者を集めることができたのです。

|

| Tampere, 2008 |

そして1807年にフィンランドがロシアの支配下におかれると、ロシアの広大な市場が開かれ、フィンランドのテキスタイル生産はよりその勢いを増すこととなります。サンクトペテルブルクではフィンランドのリネン生地は大変な人気を博しました。

1856年、タンメルコスキ河岸に設立されたリネン紡績工場と製織工場は、何百人もの労働者を雇用しました。老舗テキスタイルメーカーTampellaの前身です。

*

テキスタイル産業がはじまる以前、フィンランドで暮らす人々はどんな服装をしていたのでしょうか。そこで思い出されるのがサーミの人たちの民族衣装です。彼らの色鮮やかなコルト(フェルト地の上着)のような服はフィンランドの人たちの目にはどのように映ったのでしょう。

画像はすべてWikimedia Commons