夜明けとともに 〜 パリ万国博覧会

夜が明けて水平線の向こうから朝日が昇ってくると、灯台の明かりを落とします。毎日のことなので、どこか私が朝と夜のスイッチを切り替えているような錯覚をおぼえるんです。全くおかしな話ですよね ──

|

| Le Château d'eau, Paris, 1900 |

ここで少し、これまでお話ししてきた内容をおさらいしたいと思います。

1846年に設立されたフィンランド美術協会は、ヘルシンキ絵画学校を運営するなどして、多くの芸術家を育ててきました。そこから1860年代生まれのアクセリ・ガッレン=カッレラやヴィクトル・ヴェステルホルム、1870年代生まれのヘレン・シェルフベック、マリア・ヴィークなどが現れます。

パリやドイツ、イタリアなどへ留学していた彼らのような芸術家たちが技法や思想を国内に伝えることでさらに発展していきます。1887年にはフィンランド美術界の中心となるアテネウムも完成しました。

フィンランドの国民意識が高まると、民族叙事詩カレワラやそれらを伝承してきたカレリア地方が注目され、美術だけでなく文学や音楽などあらゆる芸術に影響を与えました。1900年を前後して、トゥースラ湖やイニンゲビー、ルオヴェシでコミュニティが生まれ、芸術家同士の交流も盛んになっていったのです。

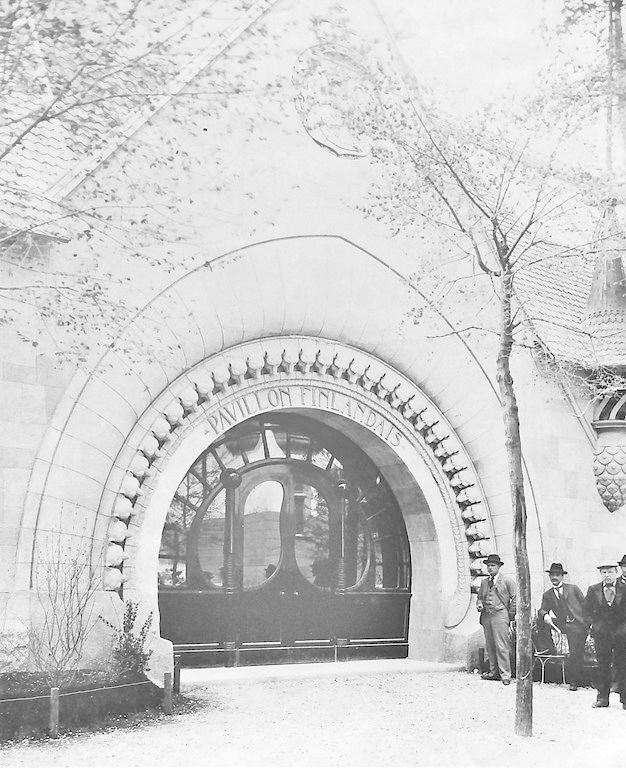

ちょうどその1900年、フィンランドの芸術が国際的に認められる機会が訪れます。パリ万国博覧会です。ゲセリウス・リンドグレン・サーリネンの設計によるフィンランド館(Finnish Pavilion 1990|Aalto Media Lab)は大変注目を浴びました。そして1917年、フィンランドは国家の独立を宣言します。

このようにフィンランドの美術は、西洋近代美術の誕生とともに出発し、それらのムーブメントや流行を追うようなかたちで発展してきました。そこでフィンランドの美術史の流れと代表的な芸術家を挙げておきます。

1880年代 写実主義

・エリン・ダニエルソン=ガンボージ(1861)

・ヘレン・シェルフベック(1862)

・エーロ・ヤルネフェルト(1863)

・ペッカ・ハロネン(1865)

1890年代 象徴主義/民族的ロマン主義

・アクセリ・ガッレン=カッレラ(1865)

・ベダ・シャーンシャンツ(1967)

・エレン・テスレフ(1869)

・マグヌス・エンケル(1870)

・ヒューゴ・シンベリ(1873)

(※ 生年順。もちろん複数の芸術運動にまたがる場合もあります)

この1880〜1910年代までを、フィンランド美術の黄金時代と呼んでいます。

*

最後に1894年のアクセリ・ガッレン=カッレラの言葉を。

“Minä tunnen, että kohta taas avautuu minulle se ihana taiteen maailma, jonka kauneuksia saan mieleni mukaan nauttia. Maailmassa, elämässä ja luonnossa ei olekaan muuta kuin kauniita satuja, ja kun ovi aukenee, mene sisään ja ota sielusi täyteen.” (Akseli Gallen-Kallela, 1894)

「わたしは素晴らしい芸術の世界への扉が再び開き、その美しさを楽しむことができると実感しています。この世界には、この人生には、そしてこの自然の中には、美しい物語しかありません。その扉が開いたなら物語の中へ入りこんで、あなたの心をそれらの美しさで存分に満たしてしてください。」

(※ 訳してみましたが、間違っているかもしれないので要確認です、笑)

参考:Suomen taiteen kultakausi

画像はすべてWikimedia Commons